Pourquoi l'AMOC et les tech bros m'empêchent de dormir

Cette semaine, on parle de points de bascule, de courants marins et d'alliance entre "Zuck" et MAGA.

Allons-nous vivre le scénario du film Le Jour d’Après ? L’Europe va-t-elle subir une glaciation ? C’est le genre de questions que je me pose pendant mes insomnies. Depuis quelques années, l’AMOC – thème ancien, souvent confondu avec le Gulf Stream – est de retour dans l’actualité. L’an dernier, une succession d’études puis une lette ouverte signée par une quarantaine de chercheurs ont relancé les inquiétudes. Avec pour effet indirect la légitimation de projets de géo-ingénierie. On fait le point.

1. Qu’est-ce que l’AMOC ?

C’est une manière de représenter le système de courants marins qui organisent les flux de chaleur dans l’Atlantique entre les deux hémisphères. Des masses d’eaux chauffées à l’équateur remontent vers le nord. Ce faisant, elles transfèrent une partie de leur énergie à l’atmosphère, ce qui assure un climat plus doux sur le continent européen.

Aux latitudes élevées, les eaux froides et salées, plus denses, plongent jusqu’à plusieurs milliers de mètres de profondeur et se dirigent vers le sud. C’est un mouvement de convection contrôlé par deux grands facteurs : la température et la salinité (elle-même liée à l’évaporation et aux pluies). On parle de circulation thermohaline.

2. De quels outils dispose-t-on pour surveiller l’AMOC ?

Nous disposons de trois manières d’ausculter ces courants.

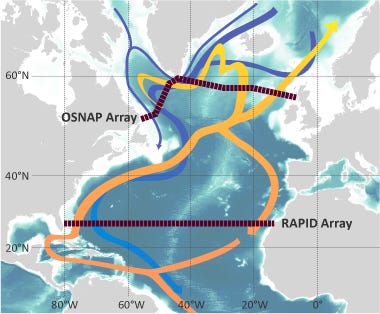

Des observations directes sont faites depuis des bateaux, comme dans le programme français OVIDE, ou bien grâce à des installations maintenues en mer. Depuis 2004, les Anglais et les Américains déploient, entre la Floride et l’Afrique, des lignes verticales tendues dans l’océan sur lesquelles sont disposés des instruments de mesure. Ce réseau baptisé RAPID est complété près du Groenland par les bouées OSNAP.

Des simulations numériques permettent de tester des hypothèses et de se figurer l’évolution du système quand il est soumis à des forçages – le réchauffement – mais elles sont imprécises sur certains phénomènes, comme les tourbillons océaniques, trop petits pour la résolution des modèles. Or ces mécanismes pourraient s’avérer importants.

Des proxies, des indices indirects, servent à construire des séries temporelles longues. L’étude des sédiments peut, par exemple, nous donner une idée du comportement des courants : plus forts, ils charrient des grains plus gros. De même pour les températures en Atlantique nord : si elles sont froides, c’est peut-être que l’AMOC y transporte moins de chaleur.

3. Pourquoi craint-on son effondrement ?

A cause du réchauffement climatique, les températures marines augmentent, la calotte glaciaire du Groenland fond et le régime des pluies se modifie. Tout cela bouleverse la circulation thermohaline. Pire : quand le tapis roulant ralentit, il charrie moins de sel, ce qui contraint la formation des eaux denses aux latitudes élevées et ralentit encore le courant.

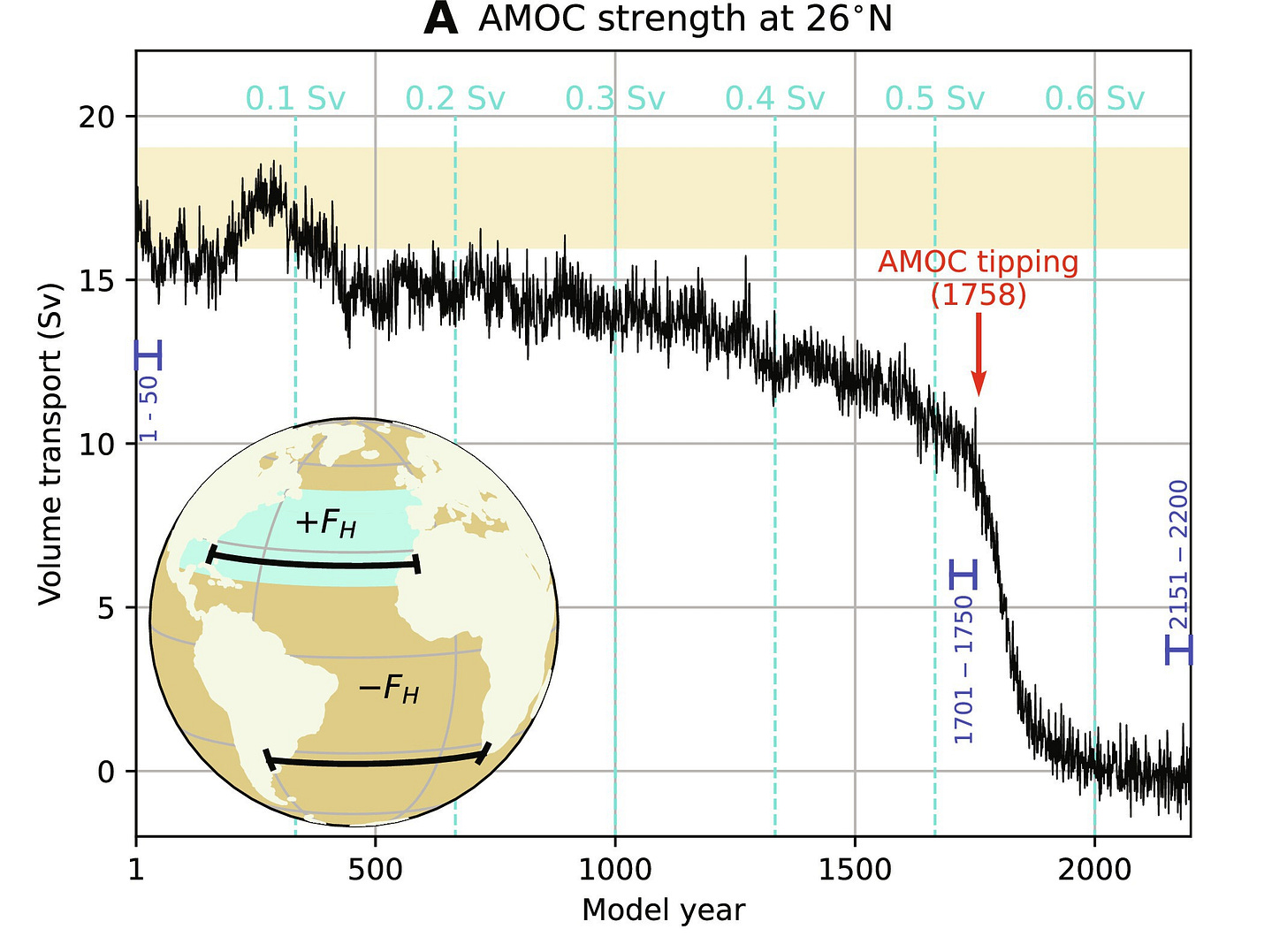

Une étude récente parue dans Science confirme cet effet d’emballement à partir de simulations numériques. Passé un seuil, dans ces projections, l’AMOC s’effondre plus vite que le forçage (l’apport en eau douce). On parle de point de bascule.

Il se peut que nous soyons surpris par des « amortisseurs », mais c’est douteux. Tous les modèles le montrent : l’AMOC va s’essouffler. Pourtant, les relevés du réseau RAPID effectués depuis 2004 n’enregistrent pour l’instant pas de net ralentissement, ce qui peut sembler étonnant. Le chiffre d’un affaiblissement de 15 % depuis les années 1950, souvent repris, est tiré de reconstructions temporelles à partir d’indices. Peut-être que l’effet du réchauffement est masqué, en ce début de siècle, par une variabilité naturelle amplifiant le courant (c’est l’une des hypothèses). Le dernier rapport du GIEC contraste d’ailleurs sa « faible confiance » dans les séries reconstruites (proxies) avec sa « forte confiance » dans un déclin futur, fondée sur la compréhension des processus physiques (modèles).

La question est celle du moment où nous passerons le seuil critique. Depuis quelques années, des océanographes alertent sur ce qu’ils estiment être une sous-estimation du risque. Jusqu’en 2021, le GIEC jugeait « très peu probable » l’effondrement de cette circulation au cours de ce siècle. Depuis, ce consensus a évolué. Selon le dernier rapport, il existe seulement une « confiance moyenne dans le fait que l’AMOC ne s’effondrera pas avant 2100 ». Récemment, une quarantaine de chercheurs a signé une lettre ouverte au Conseil nordique des ministres s’inquiétant du « risque sérieux » d’un arrêt de cet élément clé du système Terre.

4. Serait-ce mieux ou pire que dans Le Jour d’Après ?

Pour beaucoup, l’AMOC est associé au film Le Jour d’Après, sorti en 2004. On y voit l’hémisphère nord subir une glaciation en quelques jours alors que ce phénomène prend des milliers d’années. Cette œuvre eut un tel succès que l’océanographe Didier Swingedouw y voit l’une des raisons de la prudence et de l’inertie de sa communauté : il fallait conjurer ces images. L’effondrement de l’AMOC n’emprisonnerait pas New York dans les glaces, mais aurait tout de même des conséquences dramatiques : diminution de la pompe océanique, tempêtes hivernales en Europe, réduction des précipitations dans le Sahel et en Asie du Sud, saisonnalité très marquée, etc.

Pourtant, il me semble que le film Le Jour d’Après est optimiste à bien des égards. Au début de l’histoire, alors que le héros-scientifique présente ses conclusions, des dirigeants politiques lui rétorquent qu’un réchauffement qui provoque un refroidissement, ce n’est pas banal. Lui admet le paradoxe, mais tue ce faux débat en deux phrases. Dans la vraie vie, on imagine les têtes parlantes de CNews faire mine de ne pas comprendre. De même, à la fin du film, le président des Etats-Unis reconnaît qu’il s’est trompé, il le dit même à la télévision – « I was wrong ». Voici une forme de rationalité politique à laquelle nous ne sommes plus habitués. M’est avis que, si par malheur l’AMOC s’effondrait sous nos yeux, nous aurions plutôt le droit à un « Mais qui aurait pu prédire » ? ◇

💁♂️ Quel est le rapport avec la géo-ingénierie ?

L’AMOC est ce que les spécialistes du système Terre identifient comme un « point de bascule ». Ce concept plonge ses racines dans l’analyse des dynamiques non linéaires et s’inspire en grande partie de l’hypothèse Gaïa développée par James Lovelock et Lynn Margulis. Dans Gaïa, Terre vivante, le philosophe Sébastien Dutreuil met en relief la controverse entre ceux qui estiment que « point de bascule » est une notion marketing, qui nous aveugle plus qu’elle nous éclaire, et ceux qui reprochent aux climatologues de dessiner une « augmentation régulière de la température jusqu’en 2100 » en oubliant que Gaïa est capricieuse. C’est un débat qui remonte à la création croisée du GIEC, d’abord axé sur la climatologie, et de l’IGBP, orienté vers les sciences du système Terre.

Quand on se penche sur ces sciences, on s’aperçoit qu’elles sont traversées par une tension. Dès le début, il est question d’une forme d’intendance du système Terre pour éviter de franchir des seuils critiques. Mais comment contrôler l’incontrôlable ? Cette difficulté parcourt toute l’œuvre de Lovelock. Ici, il écrit que nous sommes devant Gaïa tels les médecins de l’ancien temps devant des corps humains, risquant sans cesse par nos actions maladroites de détruire une glande essentielle. Là, il estime que nos réseaux de capteurs et nos compétences numériques laissent entrevoir la gestion fine des cycles planétaires. Dans cette dernière perspective, la géo-ingénierie n’est qu’une suite logique : à travers nous, Gaïa s’autorégule pour préserver la vie.

L’AMOC est un bon cas d’école pour mettre en balance la volonté d’intervenir et la crainte de faire plus de mal que de bien. Admettons que nous parvenions à déployer un ensemble de capteurs pour détecter à l’avance les signaux d’alerte précoces d’un effondrement. Très bien, mais que faire alors ? Comment faire accepter des mesures radicales – baisse drastique des émissions – pour éviter une menace qui n’est pas encore palpable ? La montée des inquiétudes sur les courants marins s’est accompagnée de recherches sur la géo-ingénierie (ici, ici et ici), et des océanographes, de désespoir, envisagent de déverser du sel dans les zones de convection pour soutenir l’AMOC.

Plutôt que d’espérer maîtriser le climat, il s’agirait de retenir la bascule avec des doigts tremblants. C’est le fameux passage de Prométhée à Gaïa. Mais la complexité des phénomènes et l’étendue de ce que nous ignorons rend difficile une telle mécanique. C’est ce qui explique des oxymores tels que « perturber de manière plus réfléchie » dans la bouche de Jonathan Blake, co-auteur de Children of a Modest Star. « Perturber moins » serait bien sûr plus souhaitable, mais c’est une option qui s’estompe hélas de jour en jour ◆

Merci à Didier Swingedouw qui a accepté de répondre à mes questions sur l’AMOC pour Le Nouvel Obs.

💍 Les amener tous et dans les ténèbres les lier

Ça commence sérieusement à sentir le fauve. Après Elon Musk qui tourne casaque et Jeff Bezos qui trouillarde, c’est au tour de Mark Zuckerberg de se rallier à MAGA. Ceux qui écoutent le podcast de Joe Rogan se souviendront que celui-ci avait prédit ce rapprochement en expliquant que la pratique du ju-jitsu par « Zuck » allait accroître sa testostérone et l’éloigner du wokisme….

Hypothèse moins originale : les mamours des deux branches de l’oligarchie américaine, Big Tech et Big Oil, sont liés à des intérêts matériels bien compris. Pendant un temps, la Silicon Valley, plutôt proche des Démocrates, a pu chanter l’air de la transition énergétique et se boucher le nez devant les pétrogaziers, mais l’explosion de l’IA a tout changé. Google, par exemple, a vu ses émissions remonter. Alors qu’elles doivent baisser de 50 % en 2030 par rapport à 2019, elles ont augmenté de 48 %. L’entreprise, qui a abandonné son objectif de neutralité carbone, utilise des phrases telles que « les solutions à certains défis mondiaux n'existent pas actuellement et dépendront fortement d’une transition globale vers l'énergie propre ». Les mêmes euphémismes que les pétrogaziers… Pris dans les apories de la transition, refusant de penser la sobriété, les géants de la tech voient leurs intérêts s’aligner avec ceux d’industries plus sales (d’autant qu’ils craignent aussi, comme le fait remarquer l’historien Arnaud Orain, les lois anti-trust).

D’autres signes vont dans le sens d’un compromis de classe entre Big Tech et Big Oil dont le déménagement des modérateurs de Facebook depuis la Californie vers le Texas est un parfait symbole. Microsoft, par exemple, vend ses IA à l’industrie pétrogazière ; Musk, géant de l’électrique, et Wright, géant du fracking, cohabitent dans la même administration, etc. Se dessine un monde où la tech aide les fossiles à essorer la planète tandis que ces derniers fournissent l’énergie nécessaire à la puissance de calcul. Voici Zuck, Musk et Bezos liés sous l’impérialisme trumpien, qui n’hésite plus à menacer le Groenland, le canal de Panama ou le Canada. Le Moyen-Orient peut être délaissé – les Etats-Unis produisent assez de pétrole et de gaz –, mais il est utile d’accaparer les ressources de demain, terres et minerais. La géo-ingénierie se moulera facilement là-dedans : voiler le Soleil pour préserver les actifs pétrogaziers et laisser au clean tech le temps de mûrir ◇

📖 Autopromo sauvage

Voici quelques mois que Le Grand Retournement, que Marine de Guglielmo Weber et moi-même avons publié, est sorti. Nous avons eu la chance d’avoir pas mal de presse. Côté vidéo, vous pouvez nous voir, un peu empruntés, sur Blast. Côté radio et podcasts, nous sommes dans La Terre au Carré, RFI, So Sweet Planet, RTBF, The Big Shift, Ozé (à venir), Ciel & Espace (à venir), France Culture, France Culture (X2). Côté presse écrite, nous avons été lus par Le Monde, Reporterre, Le Nouvel Obs, Télérama, Fracas, Sud Ouest, RSEDATANEWS et l’économiste Christian de Perthuis ◇

📆 Annonce de service : du fait d’événements personnels joyeux, cette newsletter va prendre un nouveau rythme (probablement tous les quinze jours). A venir : Chris Wright, capitalisme de la finitude, condition planétaire…