La géo-ingénierie prolonge-t-elle la domination des pays riches ?

Cette semaine, comment les partisans de la recherche sur le voile solaire font du pied au Sud Global

Bonjour les ami.e.s,

Dans quelques heures va s’ouvrir ce qui est annoncé comme « la plus grande conférence à ce jour sur la modification du rayonnement solaire ».

Pendant quatre jours, 300 participants vont discuter de la possible rotation d’avions remplis de soufre vers la stratosphère et de la gouvernance de cette manière de refroidir artificiellement la Terre. C’est une étape importante vers la normalisation de ces techniques.

Mais ce qui marque le plus ce Degrees Global Forum, c’est sa localisation – le Cap, en Afrique du Sud. Le site de l’évènement annonce d’ailleurs davantage de participants du « Sud Global » que du « Nord Global ». Pendant longtemps, la recherche autour de la géo-ingénierie solaire était très largement américaine et masculine et les opposants avaient beau jeu de dénoncer l’hégémonie des pays du Nord. Mais une telle accusation est-elle toujours justifiée alors que cette communauté s’est diversifiée ?

Aujourd’hui, j’essaie de faire le point sur ce débat, sans le trancher, et je voudrais le prolonger dans les semaines qui viennent à travers des interviews pour que chacun se fasse sa propre idée.

Plus bas, on parle aussi du colloque organisé au Collège de France grâce au mécénat de TotalEnergies et du détail d’une expérience en extérieur qui se prépare au Royaume-Uni.

1/ Les origines peu fréquentables de la géo-ingénierie

L’idée de réfléchir une partie du rayonnement solaire pour refroidir la Terre naît pendant la Guerre froide. Formulée dès les années 1970, elle est attribuée au climatologue soviétique Mikhaïl Boudyko et s’inscrit dans une longue tradition de tentatives de modeler la météo et le climat : cette fois, il s’agit de créer un voile d’aérosols dans la stratosphère pour tamiser le Soleil. Ce principe fera ensuite l’aller-retour entre l’Ouest et l’Est.

Dans les années 1990, alors que le consensus sur le réchauffement anthropique s’installe, des rapports américains évoqueront cette piste comme une alternative à l’abandon des moteurs thermiques. En Russie, les travaux de Boudyko seront prolongés par son collègue Iouri Izrael, connu pour sa dénonciation du protocole de Kyoto. Placée sous le double patronage du business-as-usual et du climatosceptisme, la géo-ingénierie solaire restera tabou jusqu’à ce que le chimiste néerlandais Paul Crutzen publie, en 2006, un article l’envisageant comme une sorte de plan B en cas de trop lente transition énergétique. Le fait que Crutzen soit né dans un pays pivot de l’invention du capitalisme, de la mondialisation et de l’impérialisme n’a pas échappé aux critiques. Ces derniers ont rappelé la proximité historique entre le colonialisme et la volonté d’optimiser la Terre - que ce soit à travers le défrichement de l’Amérique du Nord ou le projet Atlantropa.

Quelques années plus tard, la chercheuse Ina Möller commence à comptabiliser les nationalités des membres de cette communauté de recherche naissante. Elle le fait pour la période 2006-2018 et montre que les quelque 330 personnes concernées sont principalement issues du Nord Global, en particulier des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Dans un article rédigé avec Frank Bierman en 2019, elle conclut : « La production de connaissances sur l’ingénierie climatique reste fortement dominée par les grandes institutions de recherche d’Amérique du Nord et d’Europe ».

Au milieu des années 2010, la géo-ingénierie est donc décrite comme le projet des élites occidentales. Pour les écomarxistes, elle est un « déplacement métabolique » visant à répondre à une « rupture » du même ordre. Après l’épuisement d’un milieu (metabolic rift), tout est fait pour que les désagréments se reportent ailleurs (metabolic shift). Cet ailleurs peut être :

la périphérie du système-monde (ayant essoré les sols, nous allons chercher des nutriments dans le guano des îles péruviennes),

le futur (ayant rempli l’atmosphère de carbone, nous comptons sur nos enfants pour inventer des aspirateurs à CO₂),

de nouveaux problèmes technologiques (pour sauver la productivité des sols, nous avons inventé les fertilisants de synthèse qui les ont pollués).

La modification du rayonnement solaire emprunte à ces trois déplacements : elle pourrait perturber les moussons indiennes (géographique), mener à un choc terminal si elle était mal maîtrisée (temporel) et créer tout un tas de nouvelles dépendances (technologique). Bref, elle peut être décrite comme une manière pour les pays riches, principaux émetteurs historiques, de continuer la fête, en faisant payer la note aux autres.

2/ L’inclusion du Sud Global

Conscients de cette accusation, les géo-ingénieurs se mettent au travail. Une grande partie - si ce n’est l’essentiel - de l’écosystème qui se crée à partir de 2010 autour de ce sujet vise à permettre à des chercheurs du Sud Global de mener leurs propres évaluations.

C’est le but d’ONG comme The Degrees Initiative (qui organise le forum du Cap), SilverLining ou l’Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering. Désireuses de renverser l’image trop blanche, trop masculine, de ce domaine, ces organisations vont jusqu’à reprendre sans trop de pincettes la distinction « Sud Global Nord Global », d’ordinaire portée par une veine postcoloniale bien plus radicale (en réalité, elles reprennent la classification des pays développés ou en développement établie par l’ONU).

Des bourses dédiées à la modélisation sont ainsi fléchées pour explorer depuis des universités nigériennes, sud-africaines, thaïlandaises ou brésiliennes les conséquences de l’injection d’aérosols dans la stratosphère sur le plancton dans le golfe de Guinée, la malaria en Asie du Sud, les vagues de chaleur dans les centres urbains au Mexique, ou encore sur les cultures de manioc, de maïs et de niébé dans l’ouest de l’Afrique. De la même manière, la géo-ingénierie de la banquise ou de la calotte glaciaire, dans l’Arctique, est aussi systématiquement associée à une discussion avec les peuples autochtones.

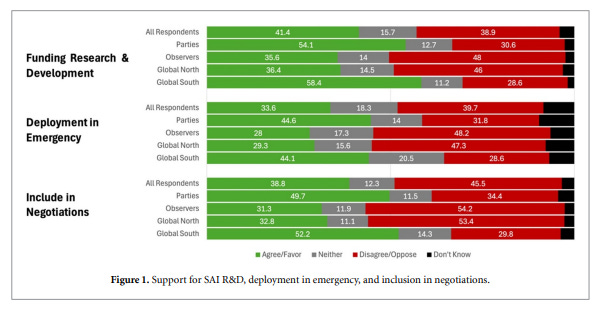

On ne peut qu’être saisi par le tour de force. Désormais, la géo-ingénierie solaire est présentée non seulement comme l’une des dernières chances de préserver des régions déjà touchées par les effets du réchauffement, mais même comme un outil de justice climatique. En 2023, par exemple, des scientifiques africains expliquaient qu’à leurs yeux la modification du rayonnement solaire est un moyen de « contrer l’exploitation de notre continent par l’agenda des nations développées ». L’année suivante, une étude menée sur trente pays et publiée dans Nature entendait démontrer que « les populations des pays du Sud […] soutiennent davantage les technologies d’intervention sur le climat » que celles du Nord. Enfin, cette année, en 2025, une enquête auprès de délégués prenant part aux COP suggère que ceux venant « des pays du Sud sont plus favorables que ceux du Nord à l’inclusion de la géo-ingénierie solaire dans les négociations internationales ».

Bien sûr, ces études ont leur biais et quand on les lit en détail, on s’aperçoit que leurs conclusions sont nuancées - celle de Nature témoigne d’une opposition très marquée à l’injection de soufre dans la stratosphère dans les pays du Sud même si elle est légèrement moindre qu’au Nord. Par ailleurs, il existe de très nombreux contre-mouvements, comme Don’t Geoengineer Africa. Il n’empêche : le stigmate est peut-être en train de se retourner. Les opposants écologistes à la géo-ingénierie sont désormais accusés d’ignorer les souffrances déjà réelles de pays comme le Bangladesh ou de région comme le Sahara et de se draper dans des principes moraux hors-sol. L’appel pour un accord international de non-utilisation de la géoingénierie solaire, qui comprend pourtant des signataires du Sud Global, est par exemple accusé de sceller le sort de pays très vulnérables au réchauffement.

Les partisans de la recherche rivalisent même d’inventivité dans des scénarios de déploiement idéal. Le journaliste Oliver Morton (il sera au Cap), auteur de The Planet Remade, fantasme par exemple un petit groupe de pays particulièrement vulnérables au réchauffement climatique – les îles du Pacifique – qui commencerait en secret à organiser des trajets vers la stratosphère à l’aide d’avions bricolés à la hâte et de la manne financière d’un philanthrope. Au bout de quelques mois d’injections, tout serait rendu public lors de la COP : cet acte de modification du climat serait présenté comme de la désobéissance civile de nations qui ont les pieds dans l’eau et ne supportent plus les lenteurs des pays riches. Dans la vraie vie, lors de la Climate Overshoot Commission, présidée par Pascal Lamy (lui aussi sera au Cap), l’ancien président des Kiribati, Anote Tong, était l’un des moins fermés à la gestion du rayonnement solaire.

3/ Et demain ?

Les opposants à la normalisation de ces techniques ont encore quelques cartes en mains. La principale tient aux financements. Ceux qui transitent par The Degrees Initiative et les autres institutions du même bois viennent - sans surprise - de la philanthropie anglo-saxonne proche des secteurs de la tech ou de la finance. Ainsi, la réunion du Cap est portée par la Quadrature Climate Foundation, dont j’ai parlé ici, et le LAD Climate Fund abondé par des anciens de Cisco. Par ailleurs, les études sur modèles utilisent encore largement les outils de modélisation du Nord Global - l’accès à la puissance de calcul coûte cher. Enfin, les acteurs concrets de la géo-ingénierie solaire - et les brevets associés - sont plutôt situés dans les pays du Nord. Tout cela incite à conserver à l’esprit la longue tradition du colonialisme vert.

D’ailleurs, quand on se plonge dans l’étude menée auprès des délégués envoyés à la COP, on s’aperçoit que l’ambiance est plutôt à la résignation et à la crainte de conflits avivés. Le voile solaire ne nous ramènerait pas au climat préindustriel. Il créerait une planète nouvelle et redistribuerait tous les risques climatiques. Ceux-ci étant en partie prévisibles grâce aux simulations numériques, les pays qui contrôleront ce voile pourraient être tentés de l’ajuster en fonction de leurs intérêts. La Chine, par exemple, pourrait être relativement indifférente à la perturbation des moussons en Inde. Même à supposer que les effets soient bénéfiques pour tous, il suffit qu’ils le soient davantage pour quelques-uns ou que des pays aient la perception d’être lésés pour attiser les tensions.

C’est l’une des critiques les plus fortes faite à la géo-ingénierie : il n’y aura jamais de gouvernance apaisée et le voile solaire servira sans surprise les intérêts des plus forts, s’il ne génère pas une cascade de contre-interventions chaotiques. Il est possible que de nouvelles alliances se créent - dans le roman Termination Shock, Neal Stephenson imagine un rapprochement entre les too hot et les too low, entre ceux qui souffrent de la chaleur et ceux qui souffrent de la montée des eaux - mais peu de gens croient à une réconciliation sur fond de destin planétaire commun. Il suffit de voir la difficulté à concrétiser la solidarité Nord-Sud lors des COP.

L’autre grande crainte est que le voile solaire bénéficie d’une confluence d’intérêts pétrogaziers, d’une sorte de passage de relais entre les émetteurs historiques (du Nord) et les émetteurs à venir (du Sud). On voit déjà comment des magnats du pétrole et du gaz, dans les pays riches, font mine de se préoccuper du développement des pays plus pauvres pour encourager l’extraction d’hydrocarbures. L’argument serait le suivant : vous qui en avez bénéficié, vous n’allez pas priver d’autres de la puissance incomparable des combustibles fossiles ?

4/ En guise de conclusion

Il paraît loin le temps où l’on parlait des « apprentis sorciers » du climat et de la « géo-clique », une poignée de savants marginalisés par leurs pairs. Sont attendus au Cap des vétérans de la cause, comme David Keith, John Moore, Wake Smith ou Ted Parson, mais aussi de très nombreux jeunes chercheurs fraîchement entrés dans la discipline. Cette communauté a même désormais son propre média, le site SRM360, qui couvrira l’évènement et permettra à tous de rattraper ce qui s’est dit dans les salles voisines (il n’y a pas de visio prévue, il faut venir en… avion).

La réussite de la stratégie de normalisation du voile solaire se mesure aussi au pitch de la conférence : ceux qui dénoncent la pente glissante des recherches sur la géo-ingénierie, le possible aléa moral qu’elles génèrent, le lien intime de ce secteur avec les seigneurs de la tech, le fait que ces technologies incarnent le monde de l’overshoot, sont qualifiés de militants obtus et renvoyés dos à dos avec les entrepreneurs pirates de Make Sunsets, qui répandent déjà du soufre dans la stratosphère. Entre ces deux « extrêmes du débat », les participants à l’événement incarneraient une « communauté mondiale et diverse qui tente de faire la lumière sur des questions fondamentales »… Le plus triste est qu’à mesure que nous nous enfonçons dans la débâcle climatique ce cadrage ne fera que gagner en légitimité ◆

🛢️ L’avenir en commun (avec TotalEnergies)

Stéphane Foucart l’a relevé dans sa chronique pour Le Monde : le 15 mai prochain se tiendra au Collège de France un colloque dédié à la géo-ingénierie. Les discussions sont organisées dans le cadre de la chaire Avenir commun durable, lancée en 2021, et prévoient une présentation de la modification du rayonnement solaire et de l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. Le problème est que cette chaire a pour mécène… TotalEnergies, ce qui affaiblit considérablement les précautions d’usage du programme qui insiste sur le fait que la géo-ingénierie ne peut être un substitut à la sortie rapide des énergies fossiles. Sur LinkedIn, le climatologue François-Marie Bréon, titulaire de cette chaire pour l’année 2024-2025, balaie la critique : pour lui, on peut « regarder les cours donnés dans le cadre de cette chaire et y chercher [en vain] l’influence de Total ». La chercheuse Marine De Guglielmo Weber (nous avons publié ensemble Le grand retournement) a quand même décidé d’annuler sa venue ◇

💂 Des expériences en extérieur ?

Les recherches autour de la géo-ingénierie financées à travers le programme ARIA, au Royaume-Uni, viennent d’être annoncées. Celle qui risque d’attirer l’attention sera coordonnée depuis l’université de Cambridge par Hugh Hunt : il s’agit de tester d’autres substances que le soufre pour créer le voile d’aérosols refroidissants.

Si elle a bien lieu, cette expérience de petite ampleur en extérieur marquera un pas important. Jusqu’à maintenant, les tentatives similaires, comme SPICE (dont Hugh Hunt faisait partie) et SCoPEx, à Harvard, ont été annulées devant l’émoi suscité. Ce nouveau protocole vise à envoyer de petites quantités de minéraux sous forme de poussière (calcaire, etc) dans des « nacelles de ballons météorologiques spécialement adaptées » pour les exposer aux conditions stratosphériques. Ces substances ne seront pas relâchées dans l’environnement, ce qui est probablement destiné à rendre le test plus acceptable.

D’autres projets subventionnés par ARIA impliquent des expériences en extérieur : le suivi, à travers trois hivers, d’une tentative d’épaississement de la banquise au Canada, qui pourrait ensuite être dupliquée en Arctique ; la poursuite des essais de blanchiment des nuages marins au-dessus de la Grande Barrière de corail ; le design d’un mécanisme de spray plus efficace pour ce blanchiment ; l’exploration de la possibilité d’« utiliser une charge électrique contrôlée » pour « améliorer la réflectivité des nuages ». Le reste de la liste concerne la gouvernance du voile solaire ou l’observation de phénomènes existants (comme les panaches d’aérosols qui se forment lors des éruptions volcaniques).

Au total, ce sont plus de 50 millions de livres sterling qui seront distribuées par ce qui se veut être la version anglaise de la DARPA américaine. En parallèle, le Natural Environment Research Council (NERC) va investir 10 millions de livres sterling dans de la modélisation de la gestion du rayonnement solaire. Le Royaume-Uni est en train de rentrer dans le jeu ◇

📆 A venir : Freeman Dyson, le colloque du Collège de France, ARIA et des suggestions de lecture. Cette newsletter a été éditée par Marie Telling.