Bonjour les ami.e.s,

Vous le savez, la climatisation est l’exemple même de la maladaptation aux dérèglements climatiques : les fluides frigorigènes des machines vétustes sont très réchauffants ; la consommation électrique accentue les émissions de CO₂ ; l’air chaud est rejeté dans les rues avoisinantes ; les pays les plus riches et les plus riches de chaque pays sont les mieux équipés (90 % aux Etats-Unis contre 5 à 10 % en Inde) ; en cas de défaillance, les conséquences sanitaires peuvent être très graves. N’en jetez plus !

En ces temps de canicule, tout cela est régulièrement rappelé. Et tout cela reste exact. Mais en lisant Cool: How Air Conditioning Changed Everything (Fordham University Press, 2014), de Salvatore Basile, et en discutant avec l’historien indien Dipesh Chakrabarty à l’occasion du festival La Manufacture d’idées, il y a deux ans, je me suis rendu compte que ma critique était trop superficielle, et qu’il était possible de la pousser un chouïa plus avant : la climatisation a non seulement transformé nos manières de vivre mais aussi de penser, et c’est là qu’est le vrai vice. La suite explique cette tentative d’ajustement.

1/ L’ère de la climatisation

Le livre de Basile commence sur une panne, celle de la clim de l’auteur qui vit à New York : « Pendant deux jours insupportables, je me suis surpris à penser : “C’est donc comme ça que c’était partout ?” Et j’ai imaginé un habitant du XIXe siècle vivant dans les mêmes locaux… » Cet effort d’imagination se révèle en partie absurde puisque – c’est tout l’objet de l’ouvrage – une « ville comme New York n’existerait pas sans la climatisation », en tous cas pas sous cette forme.

Contrairement à l’image que présentent les refroidisseurs résidentiels, boîtes laides posées sur les immeubles, la climatisation n’a rien d’un ajout extérieur. Elle est au centre même de la manière dont nous avons organisé nos vies. L’ère du frais et du froid industriels, qui s’est ouverte au tout début du XXe siècle grâce à l’ingénieur Willis Carrier, inventeur de la climatisation moderne, a transformé l’immobilier, l’agroalimentaire et a permis de faire pousser des gratte-ciels dans des régions jusqu’alors jugées trop chaudes. Aux Etats-Unis, la proportion de la population vivant dans la sun belt est passée de 28 % à 40 % dans la seconde moitié du siècle, certains liant même l’élection de Reagan à la climatisation et aux déplacements de retraités qu’elle permet.

Tirant le fil d’une historiographie gentillette, Basile insiste davantage sur l’urbanisme et le confort que sur la transformation du capitalisme, mais des historiens comme François Jarrige montrent que la climatisation s’est aussi développée très tôt dans « les secteurs où les fluctuations thermiques risquaient de freiner la production, que ce soit le textile, l’agroalimentaire, le tabac ». L’ancien dirigeant de Singapour, Lee Kuan Yew, évoquait volontiers ces deux facettes de la clim, à la fois outil de productivité (« Sans climatisation, on ne peut travailler que dans la fraîcheur du petit matin ou au crépuscule ») et instrument de l’expansion géographique (« L'air conditionné a changé la nature de la civilisation en rendant possible le développement sous les tropiques »). Au-delà de ces mutations, les fluides frigorigènes ont été au cœur des grandes controverses environnementales du XXe siècle, le cas le plus célèbre étant le trou dans la couche d’ozone provoqué par les chlorofluorocarbures.

Quant à Chakrabarty, connu pour ses livres sur les temporalités de l’Anthropocène, il rappelle volontiers qu’un « frisson parcourt Lane 12, C Block, Kamalpur, Delhi, chaque fois qu’une nouvelle famille de la classe ouvrière ramène à la maison son premier climatiseur ». Dans la mesure où l’Inde, et d’autres pays du Sud Global, n’ont pas encore fait leur bascule – la Chine et les Etats-Unis représentent plus de la moitié de l’équipement mondial actuel –, l’ère de la climatisation est encore largement devant nous. Le risque est une course de vitesse mortifère entre le réchauffement et le refroidissement, mais de quel droit freiner l’accès à ces équipements, y compris les plus polluants, à des populations qui subissent déjà des canicules dévastatrices ? Comme pour l’automobile, la dénonciation en bloc est un peu trop rapide – c’est ce que plaidait l’Inde à Kigali en 2016 quand a été négociée la sortie des hydrofluorocarbures réfrigérants à l’horizon 2050.

Brique essentielle de la Grande accélération, incarnation du paradoxe du développement, la clim n’est pas une simple conséquence du problème, elle en est le point nodal, le distillat. Mais cette histoire n’est pas que matérielle. La climatisation irrigue aussi les raisonnements que nous tenons sur le monde.

2/ Le fantasme d’une économie sous bulles

Pour le comprendre, je voudrais faire un détour par un tout autre domaine – l’estimation des impacts sur le PIB de la hausse des températures – et par un graphique qui traîne dans les bouquins climato-rassuristes, par exemple dans celui de l’actuel secrétaire d’Etat à l’énergie américain, Chris Wright. Le voici :

On y voit chaque degré de réchauffement associé à un pourcentage de baisse du PIB. La conclusion est extrêmement rassurante : la richesse mondiale ne serait rabotée que d’environ 2,5 % si nous atteignons +3 °C, autrement dit rien du tout. Cramons tout !

C’est bien sûr une absurdité quand on est un peu versé dans les sciences du système Terre, qui tendent à montrer qu’à de tels niveaux de réchauffement, la planète serait salement amochée (si ce n’est inhabitable). Pourtant, cette courbe est présentée comme issue du Giec – autrement dit, c’est du sérieux – et c’est vrai, on la retrouve, simplifiée, dans le rapport de 2014, à la page 690. Comment est-ce possible ?

Le Giec fait une revue de littérature et quand il lui a fallu répondre à la question des conséquences du réchauffement sur la croissance du PIB, il s’est tourné vers ce qui existait. Et ce qui existait à l’époque, c’était une vingtaine d’études, dont voici le détail :

Quand on se plonge dans ces articles, on s’aperçoit vite que la plupart ont une méthodologie bancale : l’un d’eux se fonde sur un sondage auprès de supposés spécialistes (que des hommes, principalement américains, surtout économistes), l’autre extrapole des données géographiques actuelles pour imaginer les effets du réchauffement à venir. Beaucoup portent la marque du célèbre économiste américain William Nordhaus, connu pour avoir tenté de calculer les coûts de la sortie des énergies fossiles contre ceux des dégâts climatiques.

Or celui-ci avait une vision des choses… climatisée. Dans un article de 1991, il explique que seul 3 % de la production des États-Unis est réalisée dans des « secteurs très sensibles » au réchauffement, comme l’agriculture et la sylviculture. 10 % l’est dans des « secteurs modérément sensibles » et 87 % dans des « secteurs qui ne sont que très peu affectés par le changement climatique ». Pour lui, des « activités telles que la chirurgie cardiovasculaire ou la fabrication de microprocesseurs dans des “salles stériles” » ne seront pas concernées par les troubles du thermomètre parce qu’elles se déroulent dans des « environnements soigneusement contrôlés ».

On le voit, cette vision entretient l’idée qu’il est possible, comme dans une maison climatisée, d’isoler l’économie de ses conditions naturelles grâce à des « environnements soigneusement contrôlés ». C’est le fantasme d’un monde à bulles - qui fait penser à la nouvelle Hémisphères de Tristan Garcia dans lequel l’écrivain imagine des communautés autonomes réunies sous des dômes géodésiques, coupées du reste du monde. Estimer ainsi le dégât du réchauffement sur le PIB mène à des absurdités. Cela laisse penser, par exemple, que si l’agriculture est affectée, ce n’est pas très grave puisque dans les pays riches elle ne représente plus qu’une petite partie du PIB - ce qui revient à dire qu’on peut enlever les glandes du corps humain parce qu’elles ne représentent qu’un poids minime dans l’ensemble des organes.

3/ Du monde climatisé à la climatisation du monde

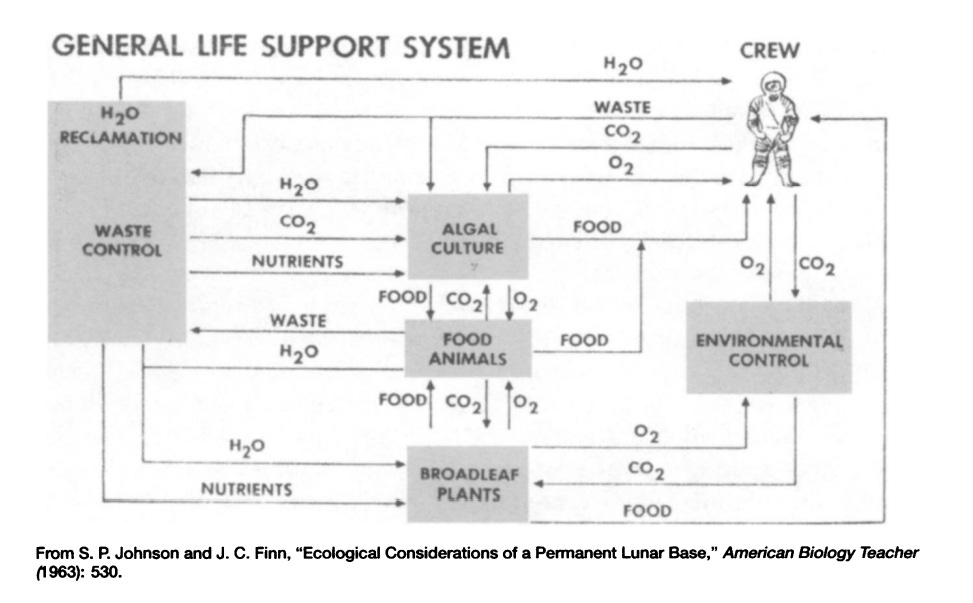

Aujourd’hui, cette pensée nous semble faiblarde. Mais au début des années 1990, ce qu’écrit Nordhaus fait écho à la mentalité que l’historien Peder Anker a appelée « l’écologie de cabine ». À l’origine, la métaphore est issue de recherches sur le recyclage de l’air dans les cabines spatiales ou sur la possibilité de coloniser des déserts de sable ou de glace, qu’ils soient sur nos continents ou sur des planètes lointaines, en installant des villes et des écosystèmes « sous cloche ». Elle culminera avec le projet Biosphère II qui vise à fonder dans le désert de l’Arizona un « système clos comprenant divers écosystèmes terrestres et prévu pour fonctionner en totale autonomie (production alimentaire, recyclage des déchets, restauration de l’air…) pendant deux ans avec un petit groupe de personnes enfermées ». Comme le dit le philosophe Sébastien Dutreuil, « spoiler : c’est un échec ; le CO2 s’accumule et l’oxygène finit par manquer » (pour l’anecdote, Steve Bannon, l’ex-conseiller de Donald Trump, fut mêlé à cette histoire).

L’échec de Biosphère II est une jolie métaphore des œillères d’une partie de la discipline économique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les travaux tâtonnants d’il y a dix, vingt ou même trente ans, sont longtemps restés imprimés sur la rétine. Dans un récent article du Monde, mon camarade Pascal Riché rappelle que les économistes s’efforçant de prendre en compte les conditions écologiques ont été très minoritaires.

Récemment, une méta analyse de 18 282 articles, parus entre 1975 et 2023 dans les cinq plus prestigieuses revues de la profession, conclut que seuls 25 d’entre eux portent sur le climat. Heureusement, une nouvelle génération de chercheurs essaie de changer cela : Adrien Bilal et Diego R. Känzig, par exemple, ont remis sur le métier la question de l’impact du réchauffement sur l’économie. En faisant courir un scénario business-as-usual (+3°C en 2100), ils en arrivent à des « ordres de grandeur comparables aux dommages économiques causés par la Grande Dépression de 1929, mais subis de manière permanente ». Pas tout à fait 2,5 % du PIB…

Face à de tels chiffres – on en trouve de tout aussi inquiétants du côté des actuaires –, l’une des voies est la planification de l’économie. L’autre est de pousser la volonté de climatisation un cran plus loin – ou plutôt 15 000 mètres plus haut, dans la stratosphère. Et c’est ici que l’on retrouve la géo-ingénierie, sujet de cette newsletter…

Ce n’est pas pour rien que la gestion du rayonnement solaire est couramment comparée à la gestion du « thermostat global » (même si les climatologues qui travaillent sur le sujet détestent cette expression). Ce n’est pas pour rien non plus que dans son article de 1991, Nordhaus parlait déjà de « mesures d’adaptation et d’ingénierie climatique ». Le fantasme de la bulle pointe vers la volonté d’envelopper la planète toute entière d’un voile d’aérosols afin de la refroidir artificiellement. Nordhaus emploie d’ailleurs explicitement l’analogie de l’air conditionné pour décrire l’injection d’aérosols dans la stratosphère : « C’est comme mettre en marche la clim pendant une canicule. Votre maison aura, en moyenne, la même température qu'un jour normal, mais certaines pièces seront plus froides et d'autres plus chaudes, et vous dépenserez beaucoup en électricité ».

Voici, au fond, ce qui me titille : puisqu’il est très difficile de sortir d’un monde transformé par la climatisation, la tentation est forte, après avoir rêvé d’une économie sous bulle, de chercher à climatiser le monde… ◆

Petits conseils de lecture : De Sebastian Vincent Grevsmühl, La Terre vue d'en haut (Seuil) raconte dans le détail la manière dont l’écologie de cabine, et le rêve de mettre le monde sous bulles, a animé des architectes et des designers dans la seconde moitié du XXe siècle. Côté fiction, on croûle sous les dystopies qui imaginent de tels « environnements soigneusement contrôlés » pour faire face à la catastrophe, l’un des derniers en date étant la série Paradise. Je conseille surtout la merveilleuse nouvelle Expiration de l’auteur de SF Ted Chiang, qui détourne ce motif de la bulle pour nous expliquer délicatement ce qu’est l’entropie…

📆 A venir : discussion autour du CDR avec Caroline Thaler, planification écologique avec Olimpia Malatesta. Cette newsletter a été éditée par Marie Telling.